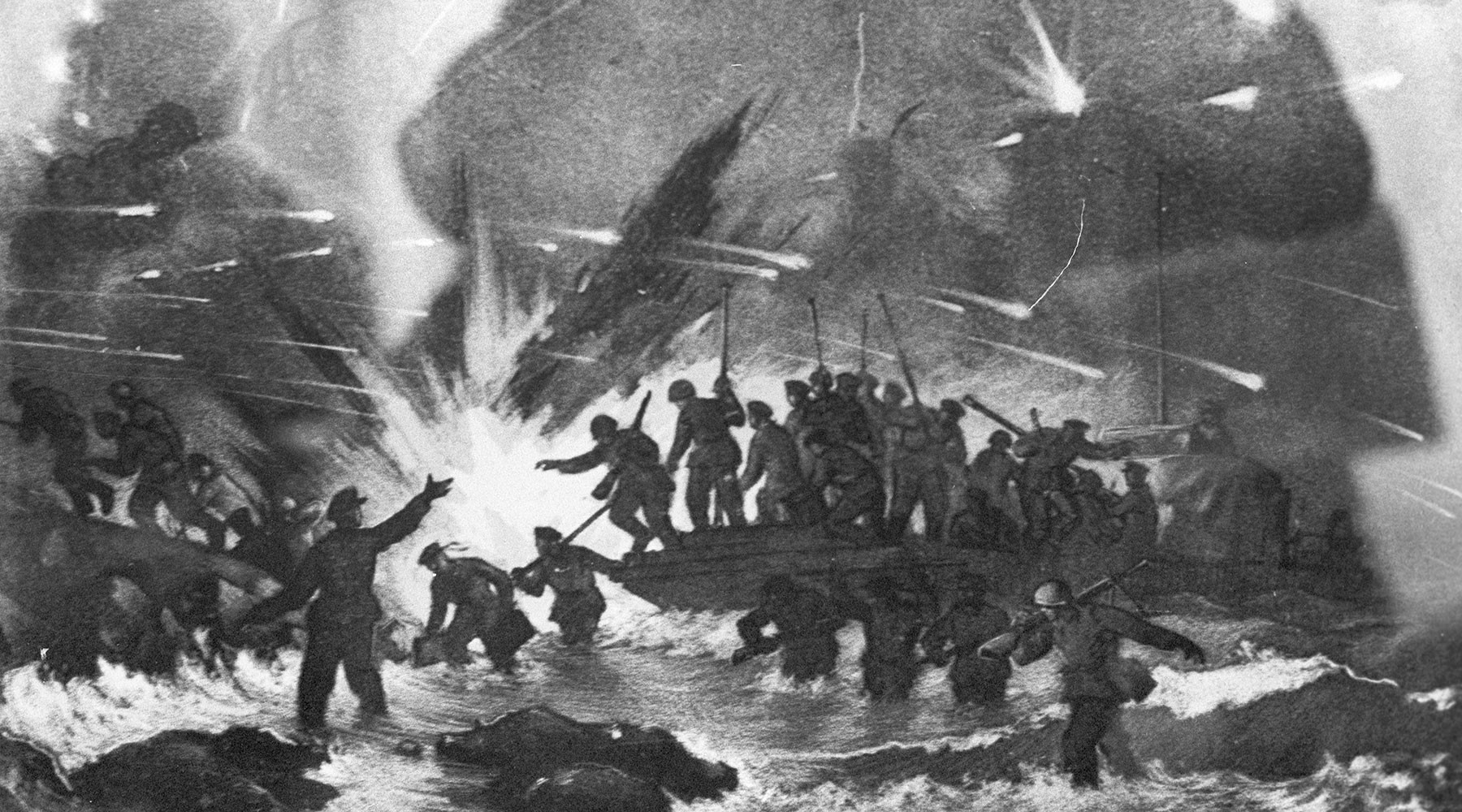

На прошедшей неделе в Законодательном собрании Петербурга впервые почти официально открыли дискуссию на тему памяти Иосифа Сталина. 5 марта исполнилось 66 лет со дня смерти «вождя народов СССР». А 21 декабря этого года со дня его рождения будет 140 лет. Дискуссия на эту тему обречена на эмоциональность. Потому что нынешние граждане нашей страны – это потомки целого поколения людей, живших в «эпоху Сталина», это потомки и тех, кто подвергся репрессиям, и тех, кто гордился руководителем советского государства. Еще больше граждан – потомки со смешанной историей. И сегодня, спустя столько же десятилетий, сколько минуло и со времен великого подвига советского народа в Великой Отечественной войне, все чаще поднимается тема репрессий. Автор данной публикации попробует претендовать на объективность в этом эмоционально насыщенном вопросе, потому как относится к потомкам семей «смешанного типа» и считает, что факты неумолимы и историю своего Отечества нельзя ни переписывать, ни искажать, ни сгущать, ни оправдывать – ее можно и нужно лишь уважать во всех ее проявлениях.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сумел внести в повестку дня заседания городского парламента, соблюдая все законные процедуры, разработанную еще в 2017 году инициативу федерального законопроекта о запрете увековечения памяти Сталина. И это не первая попытка за несколько последних месяцев поднять в Петербурге тему, связанную с репрессиями 1937-38 годов. После назначения Александра Беглова врио губернатора, Вишневский вместе с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, пытался обязать комитет по образованию организовывать для школьников старших классов экскурсии на Левашовское кладбище. Александр Беглов отнесся

к этой инициативе как к странной.

В этом законопроекте Борис Вишневский предлагает запретить установку памятников, бюстов, обелисков, мемориальных досок с изображением Сталина, либо его упоминанием. Предлагает запретить использование его имени в наименованиях географических объектов, дорог и улиц, юридических лиц. Он предлагает демонтировать все памятники и мемориальные доски с его изображением и все улицы переименовать. А памятники, представляющие историческое и культурное наследие, передать в музейный фонд страны. То есть стереть всю память о руководителе СССР в принципе, оставив его как момент в истории. А за невыполнение этих требований, наказывать штрафами до восьмисот тысяч рублей. Документ на самом заседании из повестки дня был исключен. Борис Вишневский уверен, что его коллеги просто боятся затрагивать эту тему.

В рамках другого вопроса, о предоставлении бесплатной юридической помощи в Петербурге жертвам политических репрессий, Борис Вишневский выступил по данной теме. Он продемонстрировал документы периода 1937-1938 годов, собранные партией «Яблоко» в небольшую брошюру еще в 2007 году. Среди этих документов основных два. Первый, подписанный Иосифом Сталиным, это решение от 3 июля 1937 года «Об антисоветских элементах». В нем говорится:

«Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных в одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока высылки, вернувшихся в свои области, являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых отраслях промышленности. ЦК ВКП(б) предлагает всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки…ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество, подлежащих расстрелу, равно как и количество, подлежащих высылке…».

Далее следует еще один документ от 30 июля 1937 уже за подписью Народного комиссара внутренних дел Союза ССР Николая Ежова, в котором приводится количество, подлежащих репрессии по республикам и меры по наказанию репрессируемых. Они делятся на две категории. Первые, подлежат расстрелу, вторые — к аресту на 8-10 лет в лагеря. Их полагалось направлять на строительства объектов ГУЛАГа, новых лагерей в глубинных пунктах и организованных для лесозаготовительных работ по семи направлениям в стране от Западно-Сибирского края до бассейна реки Вычегры.

Депутаты Борис Вишневский и Михаил Амосов говорили о том, что в период 1936-38 годов в нашей стране в месяц убивали более 20 тысяч человек без суда и следствия. Называли и другие цифры, о том, что по справкам, было расстреляно всего 681 692 человека в стране, говоря, что НКВД выполнял «план нормативов по убийствам» и призывали не допускать «увековечения памяти палачей». Их оппоненты напоминали, что во Франции при правлении великого полководца Наполеона Бонапарта, заложившего основы современного французского государства, в войнах погибло 3,5 миллиона человек без учета мирного населения. А численность мужского населения Франции сократилось на треть.

Однако данные документы и факты – это далеко не единственные, которые касаются периода массовых репрессий в нашей стране. И изучение их не оправдывает трагедий, которые произошли в советских семьях. Но, вместо эмоциональной ярости и ненависти помогает разобраться глубже в том, что происходило в мире и в нашем Отечестве в тот период времени, что способствовало возникновению этого явления, которое называют государственным терроризмом против народа. И так ли уж именно Иосиф Сталин несет весь груз ответственности за покалеченные судьбы простых людей. Мы не сторонники оправданий через сравнения. И не сторонники красивой фразы: «А кто 4 миллиона доносов написал?». Мы просто пытаемся понять. Ведь потери во время войн и даже во время гражданских войн – это понятные цифры и факты. А потери в мирное время объяснить трудно. Но объяснения этих явлений должны быть.

Некоторые факты мы нашли в историко-документальном исследовании «Генералиссимус» писателя Владимира Карпова. Он работал не только с документами, но и общался с очевидцами многих политических событий в стране. На тему репрессий, например, задавал вопросы Вячеславу Молотову, который был Председателем Совета народных комиссаров СССР в 1930-1941 годах, а затем министром иностранных дел. И ушел из жизни в возрасте 96 лет в 1986 году. Сам Карпов в предисловии к книге говорит, что приступил к этой работе после долгих размышлений и сомнений. Потому как понимал, что ему придется разгребать «горы противоположных по оценкам книг, исследований, статей. В одних Сталин – великий вождь, отец народов, мудрый государственный деятель, в других – кровожадный злодей, преступник с параноидальной психикой».

Мы не можем привести все главы и рассуждения из этого объемного исследования. Но некоторые моменты показались нам интересными. Карпов рассказывает о том, что в нашей стране было два периода репрессий, хотя громче всех обычно говорят о репрессиях 1937-1938 годов. Первый период – до середины 30-ых годов (троцкистский), второй (сталинский) – после убийства Кирова. В 1930-е годы у Сталина не было авторитета, необходимого для Генсека. Его положение рассматривалось как общего руководителя канцелярии партии и соперника в нем никто не видел. А сионизм в Россию начал проникать еще до Октябрьской революции, в царские времена. Уже тогда им ставилась задача овладения огромным Евразийским материком. Эмиссары сионизма внедрялись во все политические партии и движения, в том числе и в коммунистическую, и в большевистскую. В период революции в стране была Еврейская коммунистическая партия. Она держалась обособленно. Неоднократно поднимались вопросы со стороны ЕКП и Запада о вливании ее в состав ВКП(б). Ленин эти попытки пресекал. Но когда Ленин уже отошел от дел в виду болезни, а Сталин еще не набрал силы, в 1923 году Камнев (Розенфельд) на пленуме ЦК ВКП(б) озвучил этот вопрос как фактически решенный, заявив: «Политбюро считает первым вопросом, вместо отчета товарища Сталина, заслушать сообщение о положении дел в дружественной нам Еврейской компартии. Пришло время, товарищи, когда без бюрократических проволочек следует всех членов ЕКП принять в члены нашей большевистской партии». И к 30-ым годам ее представители и ставленники прочно вошли в число сотрудников НКВД, прокуратуры, судов, лагерей и партийных органов.

По справке за подписью Берии, опубликованной в исследовании, в период с 1919 по 1930 годы органами ВЧК – ОГПУ было расстреляно около 2,5 миллионов «врагов народа». Как писал сам Троцкий, «уничтоженных с наслаждением…русских офицеров, учителей, священников, генералов, агрономов, академиков, писателей…». Дополнительно в справке говорится о том, что в этот же период было расстреляна 41 тысяча человек из числа сотрудников НКВД – выявленных врагов народа, 90 % из которых – лица еврейской национальности. Карпов предполагает, что ожесточенная ненависть в отношении исторической фигуры Сталина, связана как раз таки с последней цифрой.

Иосифа Сталина пытаются обвинить в гонениях на церковь. Но не он, а Владимир Ленин выпустил в 1919 году Указание «О борьбе с попами и религией». Из опубликованных документов видно, что Иосиф Сталин в 1933 году в ЦК партии писал, что в период с 1920 по 1930 годы в Москве уничтожено 150 храмов, а 300 переоборудованы. Но он не считает возможным проектирование застройки за счет разрушения храмов и церквей. А в 1939 году именно Сталин принял решение, которым отменил Указание Владимира Ленина от 1919 года, запретил дальнейшее преследование служителей русской православной церкви, а НКВД СССР дал поручение провести ревизию осужденных и арестованных по делам, связанным с богослужительной деятельностью и освободить из под стражи. Именно тогда, по справке Берии от 22 декабря 1939 года из лагерей было освобождено 12860 человек. «Продолжают отбывать наказание более 50000 человек, деятельность которых принесла существенный вред советской власти… личные дела этих граждан будут пересматриваться. Предполагается освободить еще около 15000 человек».

Что касается репрессий 1937-1938 годов, то, как пишет Карпов, Сталин сам ужаснулся от допущенных троцкистами перегибов. К январю 1938 года на армию и флот было возвращено 11 тысяч ранее уволенных опытных в военном деле командиров. В мае 1941 года Сталин на пленуме ЦК сказал:

«Наши враги за рубежом в провокационных целях распространяют слухи о массовых расстрелах, которые якобы имели место в Советском Союзе, проливают крокодиловы слезы по разоблаченным нами и расстрелянным своим агентам, по всем этим Тухачевским, Егоровым, Якирам. Утверждают, что разоблачение иностранной агентуры в СССР якобы понизило боеспособность советских вооруженных сил, а число расстрелянных в Советском Союзе чуть ли не перевалило за миллион человек. Это провокационная клевета. В 1937 году за контрреволюционные преступления судебными органами осужден 841 человек. Из них расстрелян 121 человек. В 1938 году по статьям о контрреволюционных преступлениях органами НКВД было арестовано 52372 человека, при рассмотрении их дел в судебных органах осужден был 2731 человек, из них расстреляно 89 человек и 49641 человек оправдан. Такое большое количество оправдательных приговоров подтвердило, что бывший нарком НКВД Ежов арестовывал многих людей без достаточных к тому оснований, за спиной ЦК партии творил произвол, за что был арестован 10 апреля 1939 года. А 4 апреля 1940 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР провокаторы Ежов и его заместитель по НКВД Фриновский расстреляны. Что касается большинства заключенных, находящихся в лагерях системы ГУЛАГа НКВД СССР, то это обычные уголовники, которых в интересах безопасности советского народа нельзя держать на свободе».

Далее Сталин рассказывал о планах троцкистов – планах, удивительно схожих, как считает Карпов, с тем, что произошло с нашей страной в 80-е – 90-е годы:

«Захватив власть и установив бонапартистские порядки в стране, опираясь на вооруженное ими контрреволюционное отребье, на уголовные и деклассированные элементы, эти презренные и жалкие предатели намеревались прежде всего отказаться от социалистической собственности, продав в частную собственность капиталистическим элементам важные в экономическом отношении наши хозяйственные объекты. Под видом нерентабельных ликвидировать совхозы и распустить колхозы. Передать трактора и другие сложные сельскохозяйственные машины крестьянам-единоличникам, именуемым ими фермерами, для возрождения кулацкого строя в деревне. Закабалить страну путем получения иностранных, займов. Отдать в концессию важные для империалистических государств наши промышленные предприятия. Отдать Японии сахалинскую нефть, а Украину -Германии. В то же время осужденные враги народа стремились всеми силами подорвать боеспособность советских вооруженных сил».

В 1941 году бывший американский посол в СССР Джозеф Дэвис в газете «Санди Экспресс» ответил на вопрос: «А что Вы скажете относительно членов «пятой колонны» в России?», — так: «У них таких нет, они их расстреляли». И говорит далее: «Значительная часть всего мира считала тогда, что знаменитые процессы изменников и чистки 1935-1938 годов являются возмутительными примерами варварства, неблагоприятности и проявлением истерии. Однако в настоящее время стало очевидным, что они свидетельствовали о поразительной дальновидности Сталина и его близких соратников». И далее излагает план Бухарина и троцкистов:

«Короче говоря, план этот имел ввиду полное сотрудничество с Германией. В качестве вознаграждения участникам заговора должны были разрешить остаться на территории небольшого, технически независимого Советского государства, которое должно было передать Германии Белоруссию и Украину, а Японии – приморские области и сахалинские нефтяные промыслы». Дэвис также заявляет, что сопротивление, «свидетелями которого мы в настоящее время являемся (боевые действия 1941 года) было бы сведено к нулю, если бы Сталин и его соратники не убрали предательские элементы».

Делая выводы под анализом документов, статей и личных бесед, Карпов говорит о том, что репрессии, которые имели место быть, стали крайней вынужденной мерой для разгрома оппозиционеров, которые первые пошли по пути уничтожения Советского Союза. Карпов говорит о том, что это была победа Сталина над сионизмом на территории страны. Тем самым Сталин «избавил народы, населяющие Советский Союз, от порабощения не менее опасного, чем гитлеровское фашистское нашествие. Если бы победу в «политической войне» 20-30-ых годов одержали троцкисты, ход истории в нашей стране сразу обрел бы форму истинного порабощения и истребления коренного населения, наподобие того, что происходит сейчас, начиная с 90-ых годов, в нашей стране».

Позже, в 1970 году сам Молотов говорил: «1937 год был необходим. Если учесть, что мы после революции рубили направо и налево, одержали победу, но остатки врагов разных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли объединиться. Мы обязаны 37-му году тем, что у нас во время войны не было пятой колонны. Ведь даже среди большевиков были и есть такие, которые хороши и преданны, когда все хорошо, когда стране и партии не грозит опасность. Но, если начнется что-нибудь, они дрогнут, переметнутся. Я не считаю, что реабилитация многих военных, репрессированных в 37-м, была правильной. Документы скрыты пока, со временем ясность будет внесена. Вряд ли эти люди были шпионами, но с разведками связаны были, а самое главное, что в решающий момент на них надежды не было».

По информации, предоставленной Комитетом по социальной политике Петербурга, на 20.12.2018 года количество реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, проживающих на территории Петербурга, составляет 9546 человек. Именно для них в среду, 6 марта, был принят в 1 чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи. На вопрос к автору документа, чем вызвана необходимость его принятия, депутат Александр Тетердинко ответил – потому что этой категории среди получателей такой помощи нет. А по поводу Сталина заявил: «Сталин был выдающейся глобальной персоной, его нельзя мазать только белой или черной краской. То, что вы предлагаете – это историческая цензура. Вы предлагаете имя человека вымарать из истории. В фашистской Германии жгли книги, а вы предлагаете имя человека вымарать, вот за что вы боретесь».

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что когда ведутся такие дискуссии, не надо забывать, что история любого государства, и нашей страны – это не прямой Невский проспект. «Все было в этой истории. Были великие достижения и победы, великие стройки, были войны освободительные. И были, в том числе, и черные трагические страницы, о которых нужно говорить. Но об истории своего Отечества надо говорить с любовью. С любовью к Родине. С уважением к великим поколениям, которые делали эту великую историю. Дискуссии должны скреплять, а не раздирать».

Сегодня в мире приговоры и массовые расстрелы не применяются. Однако ведутся широкие информационные войны. И в мире, и в стране, и в нашем городе тоже. И способностью оклеветать, опорочить, уничтожить любого человека медийными ресурсами гордятся часто представители именно тех самых либеральных и демократических СМИ. И лишь ради одной только цели: решения кадровых и политических вопросов, распределения бюджетных ресурсов и финансовых возможностей. Представители тех, кто так рьяно сегодня выступает в защиту репрессированных в 30-е годы прошлого столетия, активно, другими инструментами, занимаются тем же самым в начале века нынешнего.

И, как отметил Телеграмм канал @topgun: «Борис Лазаревич делит людей на «сталинистов» и «антисталинистов». Мы уверены, что подавляющее большинство наших сограждан считают отношение к Сталину вопросом истории, а не актуальной социально-политической повестки. Дискуссия об острых вопросах прошлого нужна и важна. Однако она должна вестись так, чтобы консолидировать общество, а не создавать предпосылки к его расколу».

А.М., Петербургский формат

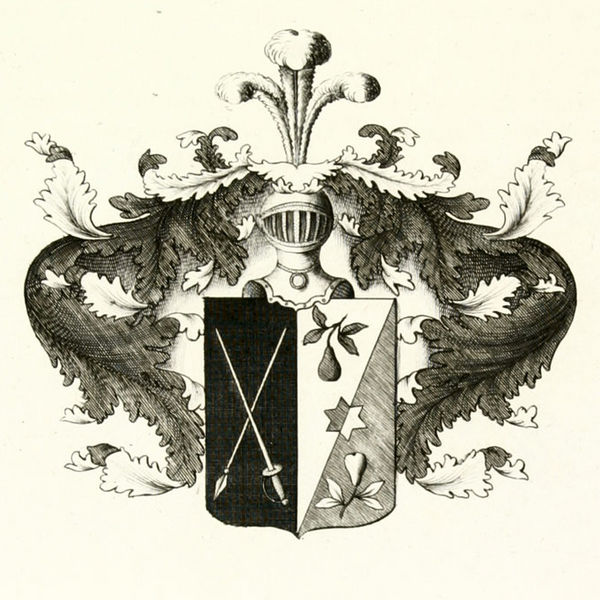

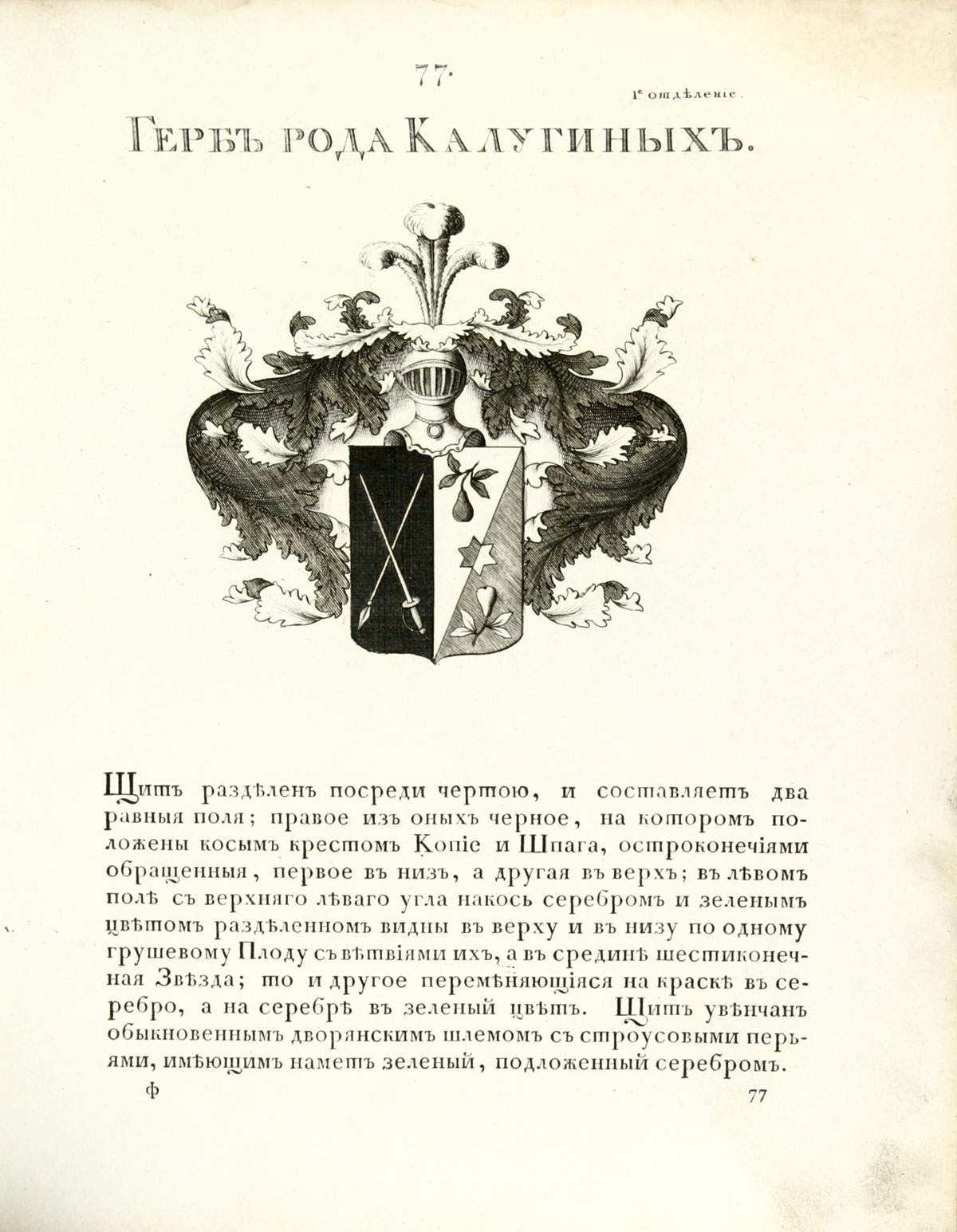

Сканы страниц из Общего гербовника:

Сканы страниц из Общего гербовника:

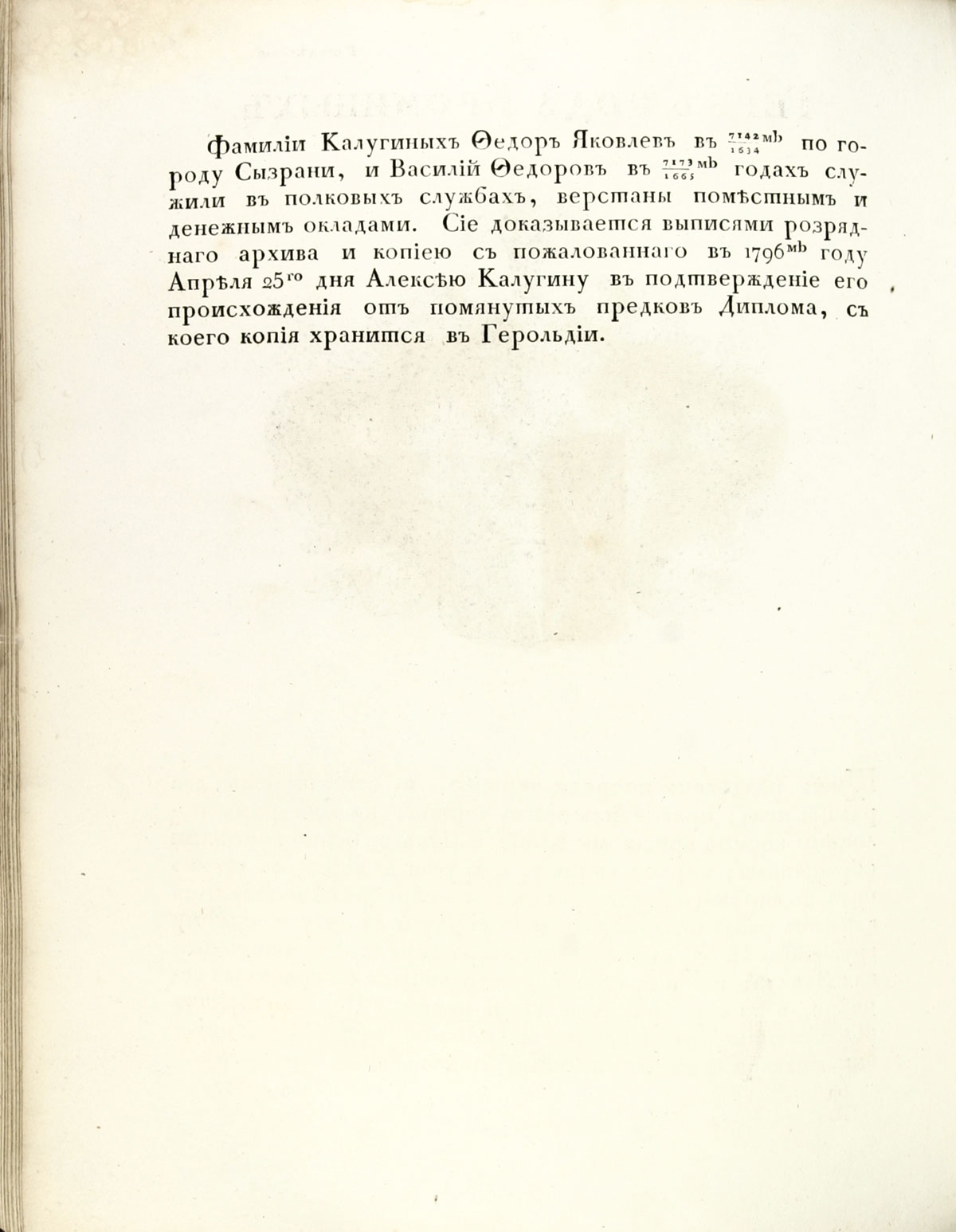

• Подлинник утрачен (?)

• Отпуск: РГАДА, ф.286, оп.2, д.64

• Копии: РГАДА, ф.286, оп.2, д.64; ф.154, оп.2, д.2

• РГАДА, ф.286, оп.2, д.64, стр.485 (кн.64, д.53)

Род внесён в VI часть родословной книги Курской губернии.